H18.5.13 UP

H18.5.13 UPHOME > 遍路・巡礼 > 「秩父34観音霊場」目次 > 3 常泉寺

H18.5.13 UP

H18.5.13 UP

秩父34観音霊場の3番札所「常泉寺」は小高い山を背にした麓に在り、ノドカな水田に面しています。

山門を潜り境内に入ると、まず目に付くのが正面本堂の濡れ縁に、古ぼけて小汚そうな箱に入ってる石で、その横には箱よりも立派で高価そうな銘木の看板が有り「子持ち石」と書いてあります。

「よっしゃあぁ~・・後でじっくり見るからな」と思いながらチラッと見て、まずは境内の「お休み処」のベンチで一休み。

休んでるとハイキングスタイルのオバハン2人が「キャッ、キャッ・・」と笑いながら参拝に来ました。

遠くのタンボでは小学生が、校外授業なのかこれも「キャアァ~・キャァァ~・・」言いながら騒いでるのが聞こえ、平和でノドカですなぁ。(^O^)

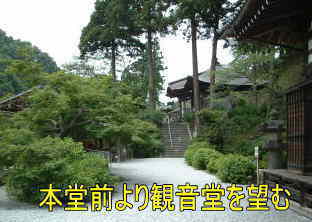

「常泉寺」本堂で尺八参拝した後、次に階段を上がった観音堂で参拝し、そこの看板に「常泉寺・三つの寺宝」の説明が書いてあります。

一つ目の寺宝「子持ち石は、さっきの石の事じゃな・・・お母さんが優しく赤ちゃんを抱いてるようにも見える。

二つ目の寺宝は、観音堂の「龍のかご彫り」・・・これは素晴らしく、早い話が「透かし彫り」の一種でしょうが、石ころよりも、こっちの方がよっぽど見応えが有り芸術的だと思う。

で・・・三つ目の寺宝「何とか?岩」というのがどれかわからず、案内看板か、何か表示してある物が無いかな?と探したんですがねぇ・・・

常泉寺・境内のそこらに転がっている庭石は、それほどアリガタそうな石でもなさそうだし・・・まさか、観音堂に隣接されてる墓場にある墓石のどれかじゃねぇやろなぁ・・・

よっぽど墓の中を探し回ろうかと思ったけど、無かったらショックが大きいので探さなかった。

「お休み処」へ戻った時、先程から庭の手入れをしていた庭師のアンチャンが通りかかったので「何とか?岩」はどこに有るのか聞いてみましたが、雇われて仕事に来ているのでわからないと言います。

代わりに「先程から尺八を聞いていたが、素晴らしかった」と誉めてくれ「以前に尺八の製造をしている家へ庭の手入れに行った時、「吹いてみろ」 と尺八を渡されたが音が出なかった。」と言います。

少し尺八の話しをしてから、足を止めさせてしまった事に礼を言いました。

越後屋に「岩がわからんかった」と言うと、「池の向こうにある岩が、そおじゃないの?」とアッサリ言います。

おぉぉ・・そお言われて見ると、池の山側に祠は有るし、地蔵さんも数体置いて有るでねぇか・・最初にここへ来た時、何であんな人も行かないような所に、わざわざ地蔵さんが置いてあるのか、わからんかった。

しかし、その気になって見れば、その場所は、いかにも曰く因縁のありそうな場所で、全体が大きい岩のようにも見え、たぶん、常泉寺では「奥の院」に匹敵する一番の聖域なんでしょうなぁ。

その他に寺宝と書いてありまへんが、常泉寺・境内には「長命水」というのがあります。

畏れ多くも、もったいない観音様のお告げにより、信心深い皆の衆が、ひれ伏して拝み奉ってその水を飲めば、どんな病気でも治るらしい・・たぶん・・

常泉寺・境内に「巡礼道」の標識があったので、その道から出てみると先がY字に分かれております。

一方は山へ向かっており、もう一方は小学生のジャリ共が「ワァ・ワァ・・」と言って騒いでる狭い畦道に向かっています。

引率の若い女の先生に、次の寺へ行く道を尋ねると、よぉ~知らないよおですが、それでもジャリ共が大声上げて騒いで遊んでるのか授業しとるのかわからん狭い畦道を、ジャリ共を掻き分けて次の寺へ行くようです。

網やら虫籠みたいのを手に持ってウロウロしとるジャリ共を、うっかりタンボに突き落としたり、踏み付けたりしないように気を付けながら歩いてると、別の女先生が先程の話しを聞いていたらしく詳しく道順を教えてくれました。

女先生の説明を聞いてる間、当然σ(*_*)らの側には、口を空けて授業をサボり始めた子達がハエのように群がり始めます。

すんまへんねぇ、目を離すと何をしでかすかわからん、言う事も聞きそうにもないジャリ共を相手にしながら親切に教えていただき、ありがとさんでした。

教えられた通り少し歩くと、川に橋がかかっており、女先生が教えてくれた歩行者専用橋の「ふるさと歩道橋」が有ります。(一番上の写真)

そいでもって、この橋の手摺りの図柄が、これまた笠を被った「二人連れの巡礼」を形取ったものでした。

おぉぉ・・・さすが、秩父34観音霊場!!、懐かしいでんなぁ、熊野古道・中辺路「小口」の橋にも有ったけど、久々の「遍路・巡礼」図柄でした。

以下、広告です。

|

老後の趣味に憧れのピアノを始めてみませんか? |

|

中学英語を使える英語に! |